月と泥棒

山の登り下りが苦痛になってきた良寛さんが、住み馴れた五合庵をあとに、その山麓にある乙子神社の境内の草庵に移ったのが五十九才のときでした。

山の登り下りが苦痛になってきた良寛さんが、住み馴れた五合庵をあとに、その山麓にある乙子神社の境内の草庵に移ったのが五十九才のときでした。

無一物の良寛さんが、この草庵に移ってまもない晩秋のある夜、泥棒にみまわれるというおよそ不似合いな事件に遭遇したのです。

良寛さんは、朝早くから托鉢には出たものの、結局子どもたちとの遊びにうつつを抜かしたために、ろくろく布施ももらえずに、くたくたに疲れて帰庵しました。

それでやっとお粥の夕餉を済ませると、すぐに床を敷いて、ぐっすり寝込んでしまいました。

ところが、ひと眠りした良寛さんは、部屋の片隅から聞こえる変な物音に、ふと目を覚ましました。

すると、手拭いで頬かむりをした一人の男が、恐る恐るあたりを物色しているではありませんか。

明るい月の光が雨戸の隙間から差し込んでいるので、その男の仕業が手にとるように見えます。

部屋の隅の米壺に手を入れて、空っぽであることを知った男は、こんどは壁に掛けてある頭陀袋の中を探りだしました。

けれども、その中には、手まりとおハジキ、それに破れ手拭いがはいっているだけで、びた一文の銭も見つかりません。

男は、眠ったふりをしている良寛さんの足元に立ちすくんで、なおもじろじろ部屋のなかを見廻しながらつぶやきました。

(この坊主め、なんと貧乏な奴だろう。米のひと握りも銭の一文もないじゃないか。こんなことなら俺の方がまだましだ。

しかし、この深夜にひとの家に押し入

りながら手ぶらでは帰れない。幸い坊主はぐっすり寝込んでいるようじゃで、こんな汚ないせんべい布団だが、もらって行くとしよう)

そこで彼は、そっと掛布団の端を握って引っ張ろうとしましたが、掛布団の上に足が乗っかって思うように剥がすことが出来ません。

そのとき、さっきから彼の挙動を細目で見ていた良寛さんは、大きく寝返りをうったふりをして、両足でぐっと布団を蹴り下げて布団をからだの外へ投げ出してやりました。

(しめた、これはありがたい)

そんなこととは知らずに喜んだ泥棒は、難なく布団を引き寄せて、それを小脇に抱えると、ぬき足さし足で庵の外へ出ていきました。

良寛さんは、最初に泥棒を見つけたときから目に涙を滲ませていましたが、彼が去ってしまうと改めて熱い涙に咽びました。

墨染の わが衣手のひろくあらば まづしき人を おほはましものを

もともと何一つ盗るものの無い良寛さんの住まいです。

こんな空っぽの草庵にまで忍び込まねばならない泥棒の苦境を察すると良寛さんは、彼をとがめるどころか心から気の毒に思い、その不憫さに胸がこみ上げてきたのです。

良寛さんは善悪に対する相対的な立場を越えて彼の境遇を憂い、その行為を見つめ直したのでした。

一枚ぎりの掛布団を泥棒に盗らせてやった良寛さんは、やがて寒気を覚えるままに敷布団の上に起き直り、寝着の袖で目をぬぐいました。

そのとき、ふと膝の上を見ると、窓の戸の隙間からさし込んでいる月の光が、くっきりと美しい一線を画いています。

良寛さんは、急いで窓を開けました。

すると、清らかな月が杉の木立の間にぽっかりと浮かんでいるのでした。

(おお、お月さま、あなたは盗られずに済んだ、よかったですのう)

合掌しながら、ひとりごとを言った良寛さんは、すぐに一句を口ずさみました。

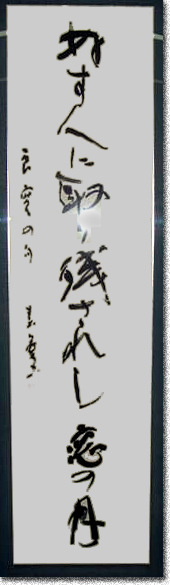

盗人に とり残されし 窓の月

そして良寛さんは、夜もすがら、美しい月との対話をつづけるのでした。

参考:良寛さん 植野明磧著 現代教養文庫